TikTok 能让全球用户 “刷不停”,背后离不开其高度精密的推荐算法 —— 它像一位 “懂你的内容管家”,既能帮普通创作者的优质视频 “出圈”,也能让用户持续刷到感兴趣的内容。这套算法的核心逻辑,可从 “流量池机制”“作品分发流程”“去中心化特性” 三个关键维度拆解,每一步都围绕 “精准匹配内容与用户” 展开。

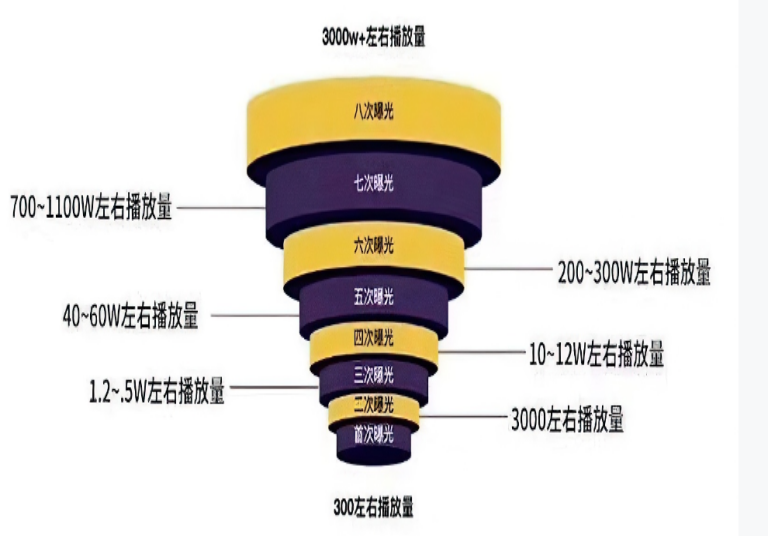

一、流量池机制:倒三角模型下的 “阶梯式曝光”

TikTok 给所有视频的初始机会是平等的 —— 只要账号网络环境安全,你发布的任何一条视频,都会先进入一个 “初始流量池”。这个流量池就像 “初试舞台”,平台会根据视频在池内的传播数据,判断是否把它推向更大的流量池,整个过程类似 “闯关升级”,形成一个倒三角(也叫 “信息流漏斗”)的推荐模型。

具体来说,初始流量池的曝光量有限(可能是几百到几千次播放),平台会重点看这几个核心数据:播放率(用户是否完整看完视频)、点赞率、评论率、转发率,还有更细节的 “完播率”(比如 15 秒视频是否看到最后)。如果你的视频在初始池里表现突出 —— 比如完播率比同类内容高、互动量远超平均值,算法就会判定 “这是用户喜欢的内容”,自动把它投入下一个 “更大的流量池”,曝光量可能提升到几万、几十万次。

反过来,如果视频在初始池里数据平平,比如播放了几秒就被划走、几乎没有互动,算法就会减少甚至停止对它的推荐。所以对创作者来说,想获得高曝光,关键是在视频 “开头 3 秒抓眼球”(提升完播率)、内容有记忆点(带动点赞评论),用差异化的创意在初始流量池里 “脱颖而出”,才能一步步登上更大的流量舞台。

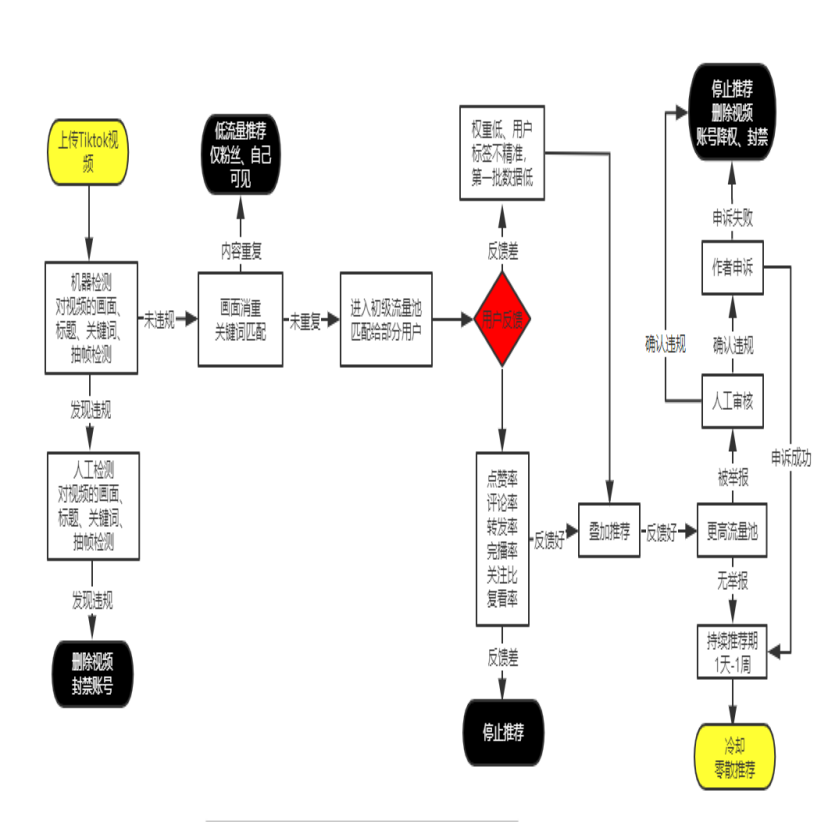

二、作品分发机制:四步流程,从发布到触达用户

当你点击 “发布” 按钮后,视频并不会直接推给用户 ——TikTok 会先经过一套严格的 “分发流程”,确保内容合规、不重复,再精准匹配受众。整个流程分四步,环环相扣:

① 机器消重:避免 “重复内容” 占用流量

发布后第一步,算法会先做 “机器消重”。它会从两个维度筛查:

- 文案层面:提取视频的标题、描述文案,检查是否有违规表述,同时对比平台已有内容,避免完全相同的文案重复发布;

- 画面层面:抓取视频的 “关键帧”(比如每 3 秒截一张图),和平台的视频库进行匹配,如果发现与已有视频高度相似(比如直接搬运、剪辑痕迹少),就会判定为 “重复内容”,减少曝光甚至不推荐。

这一步的目的很明确:保证平台内容的原创性,不让 “搬运号” 占用优质流量,也给原创创作者更公平的环境。

② 审核机制:机器为主,人工补位

通过消重后,视频会进入 “审核环节”,核心是判断内容是否合规,分为机器审核和人工审核两部分:

- 机器审核:是主要力量,会自动扫描视频的封面截图、标题、关键帧,还有音频内容,检查是否包含敏感画面(比如暴力、色情)、违规信息(比如虚假宣传、歧视言论),以及是否违反 TikTok 社区规定;

- 人工审核:负责 “机器搞不定的情况”—— 比如机器无法判断的模糊画面、有争议的内容,会由人工审核员二次确认;如果机器审核误判,也会通过人工复核来纠正。

只有通过审核的视频,才有资格进入下一步的 “精准分发”,这也是为什么一直建议创作者多发积极向上、贴合生活的内容,既能快速通过审核,也更容易获得用户好感。

③ 特征识别:给视频 “打标签”,匹配精准受众

审核通过后,算法会进入 “特征识别” 环节 —— 相当于给视频 “贴标签”,再找到 “喜欢这类标签” 的用户。

它会自动抓取视频里的关键信息:比如画面里的元素(是美食、宠物还是旅行风景)、音频里的音乐风格(流行、摇滚还是轻音乐)、文案里的关键词(比如 #健身 #美食教程),甚至用户互动时的评论关键词(比如大家都在说 “这个教程有用”)。然后,算法会把这些信息整合成 “内容标签”,再和用户的 “兴趣标签” 做匹配 —— 比如经常刷健身视频、点赞健身内容的用户,就会收到带 #健身标签的视频推荐。

这个过程完全自动化,能确保视频一发布,就先触达 “最可能感兴趣” 的一批用户,让初始流量池的互动数据更有保障。

④ 人工干预:弥补算法的 “盲区”

虽然算法很智能,但也有 “判断不准” 的时候 —— 比如有些视频表面合规,但隐含不良导向;或者有些优质内容因为算法误判被限流。这时候就需要 “人工干预”:

人工团队会定期抽查平台内容,处理算法漏判的违规视频;同时,也会关注那些 “数据好但曝光低” 的潜力视频,如果发现是算法误判,会手动调整推荐策略,让优质内容获得应有的曝光。

不过人工干预只是 “补充手段”,不会替代算法的核心决策,主要是为了让整个分发流程更严谨、更公平。

三、去中心化算法机制:给所有创作者 “公平竞争的机会”

TikTok 算法最受创作者欢迎的一点,就是 “去中心化”—— 简单说,它不看你是 “大 V 账号” 还是 “新号”,只看你视频的质量和用户反馈。

1. 流量分配不看 “账号权重”,只看 “内容数据”

不管你是粉丝千万的头部达人,还是刚注册的新号,发布视频后都会进入同样的 “初始流量池”。算法不会因为你粉丝少就 “偏心” 给少流量,也不会因为你是大 V 就直接给大流量 —— 最终能获得多少曝光,全靠视频在流量池里的表现(完播率、互动率等数据)。

比如一个新号,只要视频内容能引起用户共鸣(比如拍了一条真实的生活片段,让很多人产生 “我也有过这种经历” 的感觉),互动数据一路飙升,算法就会把它推向更大的流量池,甚至让它 “一夜爆红”;反过来,头部达人如果发布的内容敷衍、数据下滑,也可能被算法减少推荐。

2. 避免 “头部垄断”,鼓励中小创作者创新

在很多平台,流量容易集中在头部账号手里,但 TikTok 的去中心化机制打破了这一点 —— 它会把更多流量机会分给 “有潜力的中小创作者”,而不是让头部账号 “独占流量”。

这背后的逻辑是:算法把 “内容分发的决策权” 交给了用户行为和内容质量,而不是账号的粉丝数量。用户喜欢的内容,不管来自哪个账号,都会被优先推荐。这种机制不仅让普通创作者有了 “出头的机会”,也让平台内容更多元化 —— 不会只围着头部账号转,反而能涌现出更多接地气、有创意的 “素人内容”。

3. 核心是 “精准匹配”,兼顾用户与创作者

去中心化的本质,还是为了 “让对的内容遇到对的人”。算法会结合两方面数据做匹配:

- 一方面是用户数据:你的浏览历史、点赞评论记录、停留时长,甚至划过哪些视频,都会成为 “兴趣标签”;

- 另一方面是内容数据:视频的完播率、互动率、分享率,这些数据能反映 “内容是否受欢迎”。

两者结合,既能让用户刷到喜欢的内容,也能让优质的中小创作者内容被 “精准发现”,形成 “用户满意、创作者有动力” 的良性循环。

总的来说,TikTok 算法不是一套 “神秘的黑箱”,而是围绕 “公平、精准、优质” 搭建的系统 —— 对用户,它用特征识别和兴趣匹配让 “刷视频” 更上瘾;对创作者,它用流量池和去中心化机制,让 “好内容” 不被埋没。理解这套逻辑,不管是做内容还是运营账号,都能更有方向感,找到打动算法、也打动用户的关键。